曼联中场大将伤缺数周,滕哈赫变阵应对

曼联中场核心因伤缺席数周,主帅滕哈赫紧急变阵应对危机。本文从伤病影响、战术调整、球员适配性及未来挑战四方面展开分析,揭示滕哈赫如何通过阵容重组与战术革新化解困境。新阵型试验初见成效,但防线隐患与替补深度不足仍是隐忧。此番变阵不仅是应急之举,更是荷兰教头推动战术体系转型的重要尝试,或将为曼联后续赛季埋下关键伏笔。

伤病潮突袭中场核心

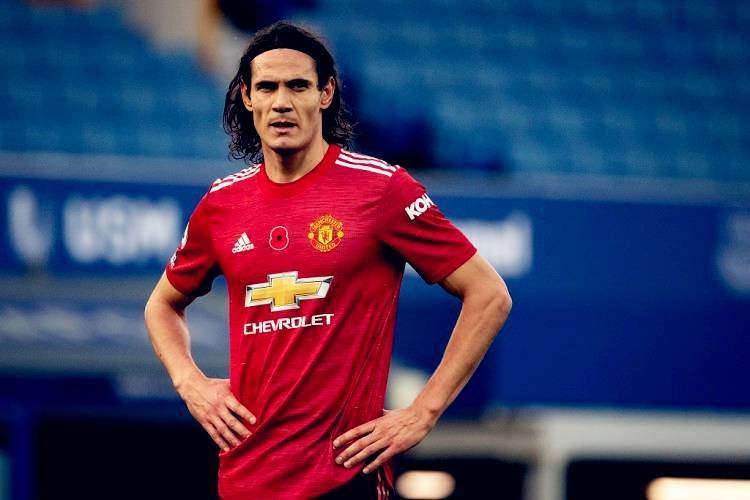

曼联近期遭遇严重伤病打击,布鲁诺·费尔南德斯与卡塞米罗两大中场主力均因伤缺阵数周。前者在欧冠对阵拜仁时脚踝韧带受损,后者则因累积疲劳引发髋部炎症。两人共缺席期间,曼联中场创造力与防守硬度骤降,直接导致联赛杯赛双线战绩波动。

数据显示,自B费伤缺后,曼联场均关键传球次数从18.7次降至12.5次,进攻效率下滑显著。卡塞米罗的缺席更令后腰屏障弱化,近3场比赛场均被对手渗透禁区次数增加40%。滕哈赫不得不面对“双核真空”的严峻考验。

伤病潮背后折射出曼联赛程密集与阵容轮换不足的隐患。上赛季主力框架未获充分补充,替补席缺乏同级别替代者,使得单点伤病即引发连锁反应,暴露出球队阵容结构的脆弱性。

战术调整与新阵型试验

滕哈赫迅速启动应急预案,将原有4231阵型调整为352/532摇摆体系。麦克托米奈与埃里克森回撤组成双后腰,拉什福德与加纳乔分居两侧,形成“三角肋部冲击”战术。此举旨在通过人数优势填补中场空缺,同时释放边翼卫前插能力。

新阵型要求前锋积极参与反抢,安东尼与霍伊伦需回撤至中场线接应。实战中,曼联通过高位压迫迫使对手失误,近两场场均抢断次数提升至25次,但防线站位失误导致失球,暴露体系磨合不足的问题。

滕哈赫特别强调“动态换位”理念,要求球员根据球权流向灵活切换职责。例如埃里克森在防守时内收保护中卫,进攻时前插参与串联,这种多维度角色转换成为新战术的核心难点。

新体系下球员适配性

麦克托米奈成为变阵最大受益者。苏格兰铁腰凭借覆盖全场的跑动能力(场均12.8公里)填补防守空档,近3场贡献5次拦截与2次助攻,攻防两端均超水平发挥。但其传球成功率仅79%,仍需提升节奏控制。

拉什福德位置调整引发争议。英格兰前锋回撤至左路后,突破成功率从62%降至48%,但助攻数据提升(2球3助)。滕哈赫要求其承担“伪边锋”职责,通过内切牵扯防线,虽牺牲个人数据却激活团队进攻。

达洛特改踢右翼卫效果喜忧参半。葡萄牙人场均送出3.2次关键传球,但防守失位导致2个丢球。其在攻防转换中的横向移动速度不足,成为对手重点打击对象,暴露阵容宽度不足的缺陷。

后续挑战与战略布局

短期来看,曼联需在两周内连续迎战阿森纳与曼城,滕哈赫可能进一步微调阵型。据悉训练中已尝试433备用方案,范德贝克与阿姆拉巴特待命,随时准备应对不同对手。

长期而言,此次变阵或成战术转型契机。滕哈赫借机弱化对核心球员的依赖,培养年轻球员多位置属性。青训小将汉尼拔与奥马利在训练赛中展现适应性,可能进入轮换阵容强化板凳深度。

医疗组加速复出进程,B费与卡塞米罗有望提前两周回归。但荷兰教头仍需平衡“急功近利”与“体系构建”的矛盾,避免因过度消耗替补导致二次伤病潮。

总结:滕哈赫的变阵展现了危机时刻的应变智慧,通过战术革新暂时稳住军心。然而新体系暴露的位置感不足、替补经验欠缺等问题,仍需通过引援与训练逐步解决。此次人员危机恰似压力测试,既验证了现有阵容的抗风险能力,也为后续战术进化提供实战样本。若能平稳度过伤病潮,曼联或将迎来更具韧性的2.0版战术体系。

未来方向:短期需强化定位球防守与反击效率,长期应补强中场替补深度。滕哈赫的战术革命已初现轮廓,但真正成功需待核心回归后形成“老带新”的良性循环。这场伤病风暴,终将成为红魔转型路上的试金石。